明けましておめでとうございます。

2019年01月21日(月)

ブログを更新しないまま数ヶ月、時間が経つのは早いですね。

最近は寒さも厳しくなり、体調不良でのキャンセルの方が夏より多いです。

健康が第一です、体調が優れない方は無理せずご連絡頂ければと思います。

私も体が資本なので気をつけます。

さて、先週も月に一度2日間の勉強会に東京に行ってきました。

早いもので来月で一年コースが終わりを迎えます、母校の大学年間授業料の3年分がこの一年コースにかかりました。

2年前にも別の一年コースに行きましたが、基礎からアドバンスにかけて大事なことは基本的なことを確実にやるかどうかです。

知識は最先端の知識がアップデートされ、様々ある治療法でのトラブルなり利点なりを聞けます。

これは学会なり歯科雑誌なり、また海外の論文で発表されたやり方を実際やられた先生がどんな経過をたどったのか、このやり方はあまり論文通りにならない、バイアスがかかりすぎて参考にならない等教えて頂けるので患者さんに不要な治療法の提案が避けられたり、低い侵襲で治療の提案が可能になったりと大変参考になりました。

まあ最近はもっぱらインプラントを含めた治療の勉強していますが、当院では抜歯前に保存する治療の提案ばかりなのでちょっと実践的ではないのですが、、、

毎回実習が長時間確保されていて今回も豚の骨を使った骨造成、インプラント、歯肉造成の実習でした

新しいマテリアルなり使えていいのですが、歯科材料は高いですね。

豚の骨に使っている金属のシートは骨造成に使うのですが一枚3万円程だったかな?

人工骨補填材や、骨再生薬剤も数万円です。あれ?当院で骨造成やったら材料代だけで料金オーバーする、、、

ケースによって料金も考えないといけないですね、、、、

ブログだとダイレクトの話ばっかりしてきましたが、ちゃんとセラミックも行なっています。

歯の脱灰が進んだ状態です、歯と歯の間も保険の詰め物が入っていて着色、虫歯になっています。

このようなケースではダイレクトよりもセラミックのラミネートベニアの方が有利です。

上前歯4本にセラミックしています。すぐに歯茎も馴染みました。

表面一層削る必要はありますが、色の変化がない、脱灰しない、同時に作成する際は色の統一感が出る等メリットも多いです。

患者さんに治療する際はあまりしつこくないように治療法の提案もしますが、他院で抜歯と診断された歯を自由診療で残すと、他の歯も保険外での治療を希望されます。

ただし抜歯と診断される歯は致命的に感染が進んでいるか、歯周病が進んでいるか、虫歯で崩壊しているかなので最善を尽くしても治らない可能性があります。

それでも少しでも治せる可能性があり、感染の再発が少ない方法があるならと希望されます。

自由診療も万能ではないので悪くならないようにセルフケアと早期治療、定期検診が大事ですね。

例えば下の歯は歯周病の進行、歯の内部の感染も進んでおり、歯周外科よりも歯を一度抜歯して歯の先端の感染部の除去も試みた症例です。

治療前は歯がグラグラと動いていましたが、今ではしっかりと噛める状態まで回復しました。

黒いものは全て歯石です、抜歯しないと残さずきれいにするのは困難でしょう。

綺麗にして再度口の中に戻します。

もちろん事前に歯の内部の消毒と感染の再発防止の為にMTA(セメント)で歯の内部を封鎖しています。

現在は他の歯の感染の処置を行なっておりますがそちらも現在は良好に経過しています。

マイクロスコープで歯の内部の感染を徹底的に除去したら腫れもそれからは一切出てきていないのでとりあえず安心しています。

こちらは一本のみセラミックで治療していますが、色合わせの難しさを実感します。

他にもホワイトスポット(歯の白い濁り)とハト派の隙間の治療希望だったのですが

最小限に歯を削るダイレクトで対応しました、治療中は歯は極度の乾燥に晒されるのでより白く色が変わります。

当然最小限にしか削っていないので残したエナメル質の白さを拾っているのでしょうが、経過観察で問題ないと私は判断しました。

それでも患者さんにはやはり色の出来に満足いただけなかったのですが

次回来院時にはすっかり馴染んで歯の変色もありません、術後に満足されたようでした。

手を加えていないですが、これだけ歯の色は乾燥で変わります。

でもやはり一番多いのは前歯の隙間を綺麗にしたい方が当院では多いです。

出来るだけ満足いただけるようこれからも頑張りたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

生きている歯と死んでいる歯の違い

2018年09月24日(月)

お久しぶりです、最近はめっきりブログの更新が途絶えておりました。

診療も忙しくなり、記録を行う(写真で歯の状態を残す)時間が無くなってきているなと思う毎日です。なんとかしたいとは思っているのですが、、、

日々の診療で多く遭遇するのが歯の再治療です。

いつも患者さんに神経の治療はされている歯の内部に感染が起きて炎症が起きていますよと説明する時があります。

なぜ治療した歯で感染が起きるのかはこれまでのブログでもお話させて頂きましたが、生きている歯は血が巡っていて自分の免疫により無菌状態が保てます。

それとは逆に神経の治療を行った歯は血管も同時に取っているので自分の自己免疫が歯に働かなくなります、この時点で歯の内部に感染は確実に起きます。

大事なのは感染を最小限に止めることが出来るかどうかです、お口の中の湿度と温度は細菌の培養にはもってこいの環境と言えます。

感染が広がれば広がるほど再治療の難易度は上昇します。治療すれば確実に治る状態では無くなってしまう為、外科処置が必要になったり時として抜歯の宣告を受けてしまうことになるかもしれません。

そうならない為に神経を保存することに価値があります。

MTAのセメントを使用して極力保存可能な状態であれば残しますが、医療に100%がないのも事実です。

神経の感染が大きければ大きいほど、かつ歯肉の下に及んでいればより神経の保存は困難になります。

セラミックの詰め物の下で虫歯が広がっている状態です。

詰め物を外して虫歯を除去して生きましたが、神経も部分的に切除しなければならない状態でした。

MTAで神経を保存してダイレクトボンディングを行いましたが数ヶ月してくると噛んだ時に痛みがあるとの事でした。

この段階で再治療に移ります、部分的にでも再度神経が温存できれば再度温存する予定でしたが、マイクロスコープで確認すると感染のさらなる拡大も考慮して神経の治療をさせて頂きました。

ただし、ダイレクトボンディングで虫歯の所は治療している為、歯を削る量は必要最小限に行いながら4つの神経を治療して、削った穴はレジンで封鎖しています。

ダイレクトの適合も問題ないですね。

今回は歯を大きく削らずに治療終了としていますが、保険治療では殆どのケースが被せ物で補強した方が歯の破折には抵抗出来ると思います。

他に患者さんにお話する事として歯の破折があります

歯は人によって割れる事もあるという事です

歯の根まで及ぶ破折は根の部分的な除去、もしくは抜歯になってします為、歯ぎしりや食いしばりを持つ方で歯の状態からマウスピースでの予防をオススメさせていただく事もあります。

他にも前に行った治療では大丈夫だと言われたのに、今回の再治療では抜歯と言われる事もあります。

毎回歯の状態は悪くなるので、同じ歯の根の治療でも条件が全く異なってくるのです。

もう歯の半分が歯肉の下まで虫歯で感染しています、再治療の度に歯がどんどん無くなってしまい骨の近くまで虫歯になると歯周外科治療が必要になるケースが多くなります。

もちろん、抜歯を診断される事も多いです。

そのような場合レジンで隔壁(唾液の排除など)を作っての治療になります

歯が根しか残っていないケースではヒビが見つかる事も多いです、、、、、

この場合は感染を食い止めることが不可能となります、、、、、、

ヒビがなくても

歯の感染の程度が大きければ当然治療の難易度も上がります。

歯の根の治療は本当に人それぞれの問題点がある為、一概に同じ治療で対応できる事はあまりないと思われます。

少しでもトラブルが小さい内に対応した方が良いので歯の定期検診には来て頂きたいと思っております。

噛み合わせの重要性

2018年07月03日(火)

どうも、院長の岸川です。

今回も東京に勉強しに行って来ました、大学で教わることとは全く異なる考え方、知識を教わりました。

ある程度は知っていましたが、発生学、生物学も含めて歯の形態を教わるといかに天然歯が大切か、天然歯の模倣が重要かが分かります。

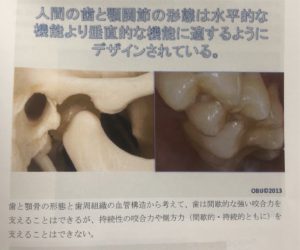

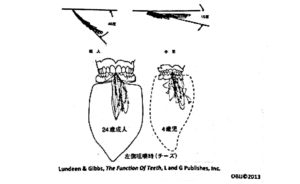

患者さんにもお話しさせて頂く事もありますが、人の歯は垂直方向に機能する分には周囲の筋、歯牙、歯周組織には害が起きないようになっています。

しかし、歯の磨耗、治療によって歯の形態が変化する事でただ噛むだけでは食物を細かくする事ができなくなり、すり潰す為に歯を横に動かして食事するようになります。

そうなる事で前歯のすり減り、顎関節の負担、噛み合わせの変化、一番困難になるケースが気道の圧迫や顎関節の位置変化による耳介側頭神経の障害における顎顔面領域の疼痛です。

そこまで噛み合わせが変化するともう普通の治療では改善は難しくなります。

4歳児ぐらいは食事する時の顎の動きは乱れて一貫性がないですが、成人すると噛み合わせに問題がなければ垂直な動きに統一されて行きます。

しかし、噛み合わせが悪いと(元々が開口、反対咬合だったり、治療による噛み合わせの変化)この顎の動きは4歳児と同じような乱れた動きになるそうです。

そして乱れた噛み合わせに合わせて顎がズレて適応するのでそのズレを発見する事も難しいのです。

患者さんの前に出てくることは無いですがこの咬合器も噛み合わせの治療の為に購入しました、結構高価な買い物でしたが噛み合わせを見るには必要なものです。

但し、やはり噛み合わせの治療は簡単に出来るものでは無いことが日本でのトップレベルの治療をみると思います。

なので、必要なことはいかに噛み合わせをズラさないで治療をするのかが重要だと思います。

その為には精度の良い被せ物をしっかりと天然歯を模倣した状態で再現することです。

天然歯を模倣することで咀嚼効率が低下せずに、顎の動きに変化を起こす可能性が少なくなります。

平坦な歯の形態はやはり咀嚼効率も低下、顎の動きの乱れが見られるようになります。

上のセラミックは当院が契約している技工士の方(セラミスト:セラミック専門の歯科技工士)に作って頂いたものですが、やはりしっかりと歯の形態が模倣されています。

その人の元々の歯の形態にもよりますが、保険の被せ物はやはりある程度の模倣が限界なのかもしれません。

それでも噛み合わせの調整の際は出来るだけ咀嚼効率も考えた調整をしていければと思っています。

セラミックには他にも様々なメリットがありますが、大事なことは誰が作るか、たとえセラミックの材料を使ったとしても歯の形態を考慮した形で仕上げてくれる技工士の方でないと、、、、、

うまく伝えられたか疑問ですが、歯科治療は本当に小さいことの積み重ねです。小さな綻びが積み重なると顎の変位、顎顔面領域の神経痛など様々なトラブルに繋がる事もあるというです。

今後もできる限り歯科診療頑張っていければと思います。

毎月、東京でお勉強

2018年06月16日(土)

今月も5-Dに行ってきました。

今回はずっとマイクロスコープの実習で、結構しんどかったです。

臨床の方がキツイんですけどね、自由診療でじっくりやるのも結構大変で、、、、、

1時間半〜2時間治療に専念するのですが、それが大体2セットぐらいかかります。

料金的には実はギリギリの設定にしています、根の治療は本当に難しい。。。。

でも歯の保存の話になると避けては通れないのも事実。

自由診療の根管治療を行ってもそんなに利益もなく、しかし抜歯になるよりかは知っておくだけでも利益になるのかなと思いカウンセリングを行う。

しかし本質を伝えるのは本当に難しい。

まあ、大学卒業した歯科医師が丸二日かけて講義を聞いて理解する内容を30分足らずで説明するのが無理なんだろうと思われる。

カウンセリングも時間割いたはいいけどクレームになったりしたので悲しい気持ちになりました。

保険治療は全国どの歯科医院も一律同じ料金なので歯科医院によって高い、低いもありません。

当院も保険医療機関なので保険診療をメインで行なっております。

保険治療には保険外の薬は使えないものの、知識や技術の応用で対応しています。

そんなマイクロスコープ精密診療ですが、今回はマイクロ縫合もじっくりやってきました。

下は血管縫合実習のものです。

歯医者ですが、血管縫合も実習しまして、めちゃくちゃ細い糸で血管を縫い合わせることの難しさを知りました。

出来る人尊敬します。これはしんどい。

私は自分の出来ることを少しずつ頑張っていきます。笑

最後に、以前神経の保存を行ったケースで経過が良かったのでダイレクト行いました。

歯の半分以上が虫歯で無くなり、神経をMTAで保存していました。

ダイレクトボンディングでこんな感じに治療して終了。

いい仕上がりでした。

MTAによる歯の神経を残す歯科治療

2018年05月14日(月)

お久しぶりです。

あっという間に前回の更新から一ヶ月が経過してしまいました。

早いもので今月末で開業して半年が経とうとしています。

自由診療と聞くと皆さんは白い歯、セラミック、矯正治療、ホワイトニング、インプラント等が思い浮かぶと思います。

私の歯科医院ではダイレクトボンディング、精密根管治療(MTA併用)が圧倒的に多いです。

恐らくは歯を綺麗に直したいけど最小限にしか削りたくない、根の治療何度かやったが抜歯と言われたがなんとか残したい。このような方が昔に比べて増えてきたのではないのかなと思います。

セラミックは金属に比べて材質の面で多くのメリットを持ちます、しかし反面金属に比べ歯を大きく削らなければなりません。

セラミック治療を行うのであれば土台がしっかりした状態で再治療にならないように精密に行うことが多くの歯を削るというデメリットに勝るメリットを獲得できるのではないかと思っています。

本当に歯を長く残したいと思われるのであればまずは歯の神経を残すことです。

神経と取るということはその歯の血管も同時に除去し、歯への血流が無くなります。

簡単に言うと、”生きた歯”から”死んだ歯”に変わります。

染みる痛みを訴えることもなくなりますが、バイ菌に歯が侵されようと抵抗することも出来なくなります。

結果、歯の内部が細菌の溜まり場になり歯茎が腫れたり、骨が溶けたりします。

それを治す治療が歯の根の治療(根管治療)なのですが、、、、日本の保険治療の成功率は調べればすぐにわかると思いますので詳しくは記載しません

一つ言えることは歯の内部で悪さをする細菌は治療してあげればその時は改善することが多いです、嫌気性菌かつ浮遊菌も多いので洗うだけで数が減るからです。しかし、痛みがなくなるだけで蓋をすると同時に再度ゆっくりと感染は広がり、再度症状が出る頃にはもっと難治性になっているのが多いと感じています。

いくら歯ブラシを頑張ろうと歯の根の感染はどうしようもないのです。そのせいで歯周病の症状のように歯がグラついて抜けることもあります。

このようにならない為に歯の神経を残す選択は非常に有効です。

歯の神経を取る行為が大きく歯を削ることになることが多く、その後に被せ物にしなくてはならなくなるケースが殆どです。

歯を削らない、歯に優しいのはどのようなことなのか、しっかりと考えてから治療の選択をされたほうが後々後悔しないと思います。

MTAセメントを使用した神経保存。

お口の中の細菌数は直腸(排便)の中の細菌数とほぼ同じです。傷の手術、ましてや神経の手術を行うのに環境整備は必須です(ラバーダムの使用)

右上の一番奥歯の葉と歯の間かなり大きな虫歯

虫歯除去、出血もなく組織も正常なことを確認

MTAで封鎖して1日目終了(1,5万円)

処置後の痛みもなし

数日後、神経の反応が正常なことを確認しダイレクトボンディングへ

この際に古い詰め物を全て外しました。数日したら色も馴染んでくるでしょう。

ダイレクトボンディング(4,3万円)神経の保存はダイレクトボンディング前提の処置です。

別症例

他院でセラミック治療したが染みて酷い。

除去してみると真っ黒な状態、感染の残存。

この時点で神経まで到達している虫歯だと判断。

保険治療では使わないバー使用(目的が違う)、保険の虫歯除去は硬いところは削れないようにバーの材質を変えている。以前のブログで記載したように考え方が変わります。

MTAで詰めた後に感染して欲しくないので外側はレジンで隔壁作成。

神経の炎症も多少認められるがこの程度は問題なし。

MTAで封鎖

このように神経を温存できるのもMTAセメントがあるおかげです。

他のどのような薬も良好な結果を出すことは難しいと思っています。

ラバーダム、マイクロスコープによる神経の毛細血管の観察、適切なう蝕除去ツール、MTA、ダイレクトボンディングが揃うことで歯に優しい、私が最も価値があると思う、歯科医療が出来ます。

勘違いされる方もいらっしゃると思うので、今回のケースのように神経が虫歯の除去中に見えれば普通であれば、神経の除去が必要になります。

保険治療でも神経の上に水酸化カルシウムで保護する方法がないわけではありませんが、成功率も低い上に失敗した時の根の治療の難易度がかなり上がります。

保険治療ならその場で神経の治療した方が根の治療の成功率を考えるとまだマシだと思われます。

ダイレクトボンディング症例

審美性を気にされながらも削ることに抵抗ある方におすすめです

歯は一切削っていません。歯間乳頭も綺麗です。

GWは開業して久しぶりに休日らしい休日を過ごしました

福島の霊山に行ってきましたが最高に気持ちよかったです。

入山前は曇りでかなりガスっていました

山頂前には晴れました

いつも休みの日はセミナー、病院の事務関係が立て込んでいたので良い息抜きになりました