M&Associates矯正歯科臨床スタンダードコースを修了しました

2024年03月20日(水)

歯科矯正治療を担当している岸川です。

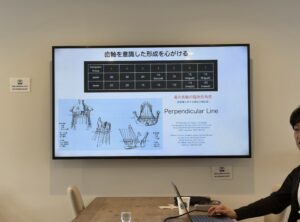

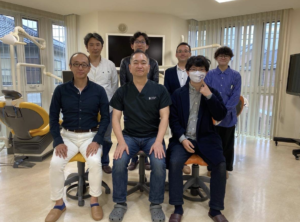

2023年6月から始まったM&Associates矯正歯科の増岡先生らが開催するM&Associates臨床スタンダードコース(全5回)を2月29日に修了しました。

増岡先生は日本矯正歯科学会の指導医であり、マウスピース型カスタムメイド矯正装置(商品名インビザライン完成物薬機法対象外/以下インビザライン)の講師としてご活躍されています。今回、インビザラインを用いた歯科矯正治療について体系的に学ぶべく、本セミナーを受講しました。

本セミナーではインビザラインの得意・不得意な動きについての最新の研究を元にした考察や、症例に応じたシステマチックな治療計画の作成方法、スタッフ教育や院内ワークフローの確立など、均質で高品質な治療を提供する方法について学ぶことができました。クリンチェック治療計画(インビザライン治療計画)におけるゴール設定や、効率的な歯の移動様式の考え方は明快で、論理的でとても勉強になりました。

また、受講する中で強く感じたのは、デジタル化により様々な仕事が自動化される一方で、「顎骨の適切な位置に歯を並べること」という超基本的でアナログな原点が最も重要であり、ワイヤー矯正でもインビザライン矯正でもそのゴールを達成するためにはドクターによる緻密な分析と見落としのない診断が最も重要であるということでした。

医療は日々進歩し、自分は毎日毎日勉強の日々ですが、少しずつでも知識と経験を積み重ねていくことで、地域のみなさんの笑顔をつくるお仕事に携わることができたらいいなと思います。

さて、最近スタッフさんの治療もぼちぼち終わったり、新たに始まったりしてましたので、症例もご報告できればと思います。

20代女性、主訴は上顎両側2の捻転と反対咬合で、左上2番は歯ぎしりで欠けてしまったとのことでした。臼歯関係は1級(右側は若干犬歯2級)で下顎歯列の正中がやや右方偏位していました。

臼歯部はよく咬めており、側貌も問題なかったので臼歯の関係は崩さずに前歯のみ並べるようにしました。上下顎の前歯にIPR(1歯あたり0.5mm以下の量歯を削る処置)を行い、インビザラインにて治療しました。

約1年程度の治療期間(ちょっと慎重すぎました)で前歯の反対咬合は改善し、前歯部の強い干渉はなくなりました。(左上2はまた強く干渉してくるのが怖いとのことで少しオーバージェットを大きめに終了しています)

治療後はマウスピース型の透明なリテーナーを使ってもらい、歯並びを維持しています。今のところ経過は良好です。

別の方、20代女性、主訴は前歯部叢生で右側臼歯部はクロスバイトを呈しており、下顎骨正中は右方偏位を認めました。臼歯関係は右側1級、左側3級、骨格的には3級を呈していました。

側貌には大きな問題が無かったこと、下顎骨偏位に対する処置(顎骨の手術)や口元を下げたいといった要望はなかったことから、上顎をMSEで拡大し、非抜歯でマルチブラケット装置にて治療を行うこととしました。

↑MSE拡大前

↑拡大後

MSE(maxillary Skeletal Expander)は上顎の骨に歯科矯正用アンカースクリューを植立し、成人でも上顎骨の急速拡大を行うことができる装置です。(開かない方もいます)

先に上顎をMSEで拡大した後、少し骨ができるのを待ってからマルチブラケット装置にて治療を開始しました。

ある程度きれいに並んだところで、マルチブラケット装置を撤去し、インビザラインで治療開始しました。

まだ治療中ですが、良い感じに治ってきてるのではないかな?経過が楽しみです。

最近知り合いの方のお子さんを診察させてもらえることが増えてきました。そんな時、矯正歯科医になってよかったなあと思います。信頼に応えられるようにこれからも努力していこうと思います。

まだご報告できていないセミナーについても後々アップさせていただければと思います。

大阪のプライベートセミナー

2023年07月11日(火)

5月と6月に木林先生のプライベートセミナーに参加してきました。

第一回目の開催で5人のみだった為細かいとこまで教えてもらい満足です。

年間コースの勉強会等に参加していてもインレーやクラウンの形成をアシスト付きでマンツーマンで指導してくれるセミナーなんか見たことないですから、自分の改善点が見つかり良かったです。

何歳になっても勉強は続けていきたいですね。

5台目のマイクロスコープが入りました

2022年08月26日(金)

こんにちは。

1番ユニットにライカのマイクロスコープが設置しました。

撮影用、衛生士用に設置している簡易型のマイクロスコープとは違い治療に使う為のマイクロスコープになります。

副院長とマイクロスコープの取り合いになっていましたがこれで心置きなくお互い使えるようになりました。

また、口腔内の染め出しが可能な方には3Dスキャンによる歯磨き指導を行ったりしております。

体験したい方はスタッフに伝えてください。

鏡では分からない、マイクロスコープ画像ではリアルすぎて抵抗があったりもしますが

3D画像であれば抵抗なく理解しやすいかと思います。

歯の根元や歯と歯の間は染まりやすいですが個人個人の癖があるので気になる方は是非

GC国際デンタルショーとセレックセミナーに参加しました

2022年05月20日(金)

4月と5月にそれぞれ東京、神奈川に行き知識のアップデートを行いました。

GCデンタルショーでは国内外のドクターの方の講演を聞いたり新しい機材を見たりしてきました。

こちらは当院の歯科衛生士と参加しましたが衛生士は衛生士用のセッションに参加していた為殆ど別行動していました。

何か新しい発見があれば院内に取り入れていきたいです。

神奈川の方には当院の歯科技工士と共にセミナーを受けました。

セレックのデザインのやり方や綺麗に仕上げるコツを勉強してきました。

技工作業も昔と違いデジタルになってきているので専門学校では学べないような事もこのようなセミナーを通じて学んでもらいました。

他にも、衛生士業務で3Dスキャンを利用した診療への活用を伺い

当院でも少しずつ患者さんに応用している段階です

そうすると3Dスキャナーが足りなくなるので3台目を購入しました。

今後はセレック2台、アイテロ1台を稼働させていきます。

マイクロスコープも5台目を検討中です、設備投資やりすぎな気がします、、、、

木林先生のプライベートセミナーを技工士の方と受講しました。

2021年11月20日(土)

こんにちは。

久しぶりの投稿になります。

先日大阪で木林先生のセミナーを受講しました。

歯科技工の及川さん

技工士の方と一緒に補綴物(被せ物)の形態について学んできました。

受講する前からマニアックでハイレベルとは伺っていましたが、まさにその通りでした。

めちゃくちゃマニアックな内容で計4日間でしたが疲れました。

骨外科(歯周組織の安定や審美改善の為の骨切除)、歯肉移植の内容もあり技工士の方に聴いてもらえたのは良かったです。

ここまでこだわった補綴物はなかなかお目にかかれないなと思いました。

最大のメリットは提携している技工士の方と同じ知識を持てることですね。

来年はセレックのセミナー3日間を予定しております。

マイクロスコープも現在4台ですがいつかは5台目を入れる予定です。

矯正治療用の光学スキャンにアイテロも購入致しました。

また気が向いた時に更新致します。

お読み頂きありがとうございます。